多発脳挫傷 高次脳機能障害 後遺障害3級 賠償金が5044万円から6853万円にアップしたケース

(令和7年7月20日原稿作成)

交通事故の発生

被害者(70代女性)は青信号で横断歩道を横断していたところ、右折してきた車に衝突されました。

被害者は病院に救急搬送されました。

被害者に過失はあるか?

ご家族のお話では被害者は自転車をおりて押して歩いていたとのことですが、弁護士受任後に取り寄せた刑事記録には

被害者は自転車に乗って走行していたと書いてありました。

自転車を押して歩いている人は、道路交通法第2条3項2号により「歩行者」になります。

■自転車に乗っている状態と、おりて押している状態(歩行者)では何が違うのか?

本件の事故状況で、歩行者であれば、別冊判例タイムズ38号【12】という図の適用となり、歩行者の基本過失割合はゼロになります(本件では歩行者側の過失を増やすべき修正要素はありません。)。

自転車運転となれば、別冊判例タイムズ38号【297】という図の適用となり、この場合自転車の基本過失割合は10%

となります。

このように本件では自転車となるか歩行者となるかで過失が10%も変わってきます。損害額が千万単位になれば、10%の差はとても大きくなります。

しかし、【297】図によったとしても、本件被害者は65歳以上になるので、高齢者減算により10%マイナスになり、結局被害者側の過失ゼロになります(もちろん、そのほかに被害者側の過失を認めるべき要素はありません。)。

したがって、本件は被害者が歩行者であっても自転車乗車者であっても被害者側の過失がゼロになることに変わりはないケースとなりますので、過失に関して争いはありませんでした。

救急搬送先の病院で

初診時の意識障害は、GCSでは15点満点中の13点でした。

被害者は、命令にしたがって四肢を動かせる状態でしたが、呼びかけによって開眼する状態であり(=自発的には開眼しない)、会話が混乱している状態でした。

このような状態も、意識清明とはいえない ということになります。

そして、このような状態がどれくらい続いたのかも、残る後遺症(後遺障害)を考えるうえでポイントにはなってきます。

搬送先の病院では頭部の画像が撮られました。

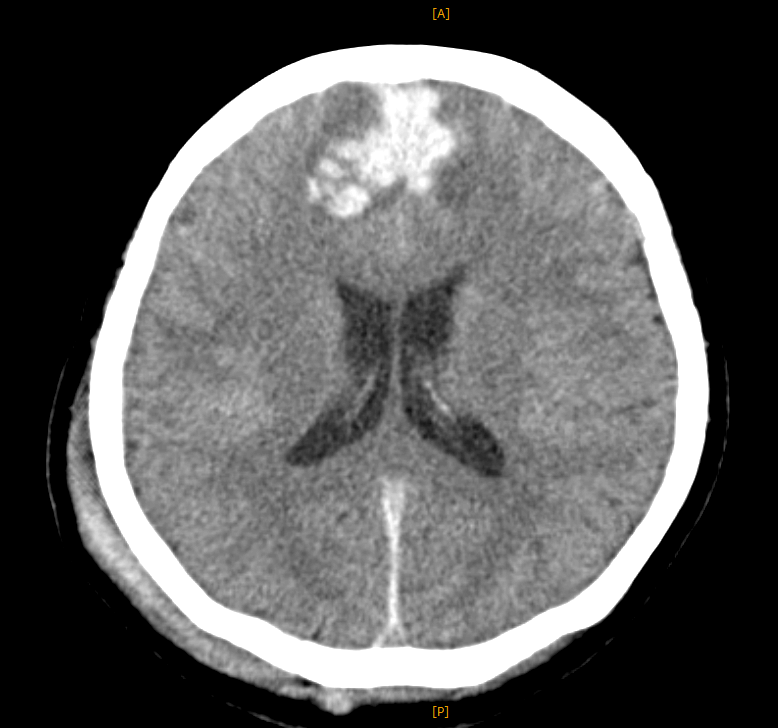

以下は、本件事故当日に撮影された頭部CT像のうちの1枚です。

このCT画像から、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、多発脳挫傷、後頭骨骨折と診断されました。

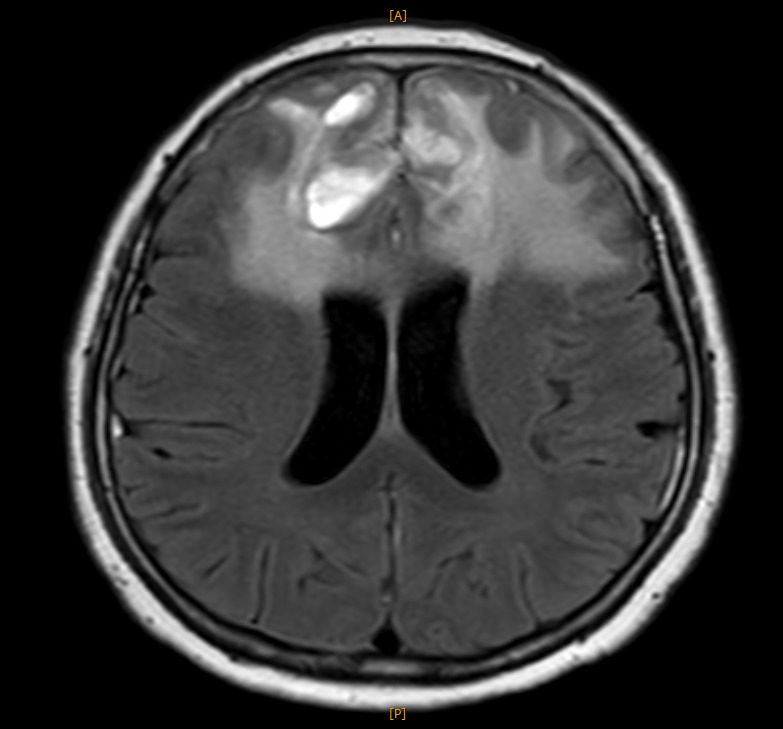

以下は、本件事故から2週間後に撮影された頭部MRI像のうちの1枚です。

これらの画像から、脳の外傷の程度はかなり大きなものであるということがいえます。

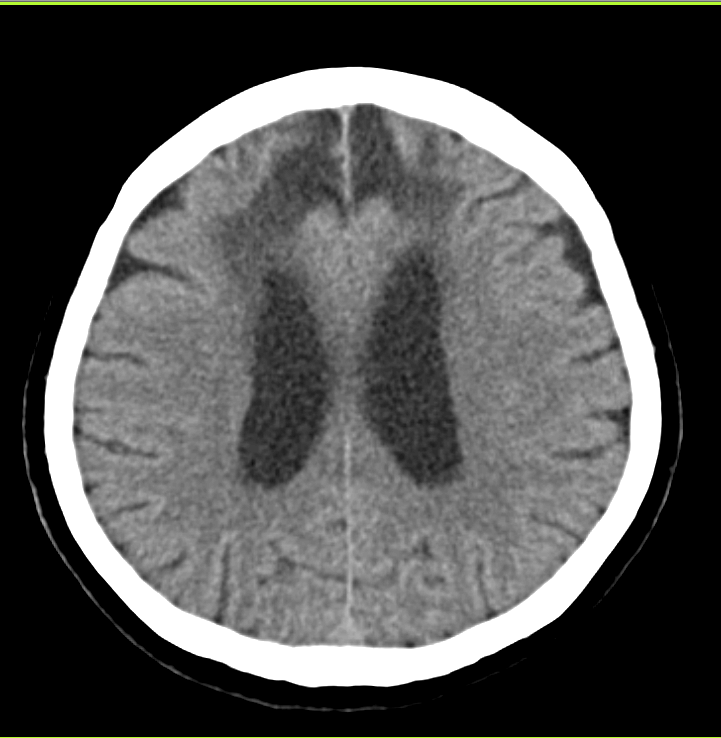

以下は、本件事故から約1年経過後に撮影された頭部CT像のうちの1枚です。

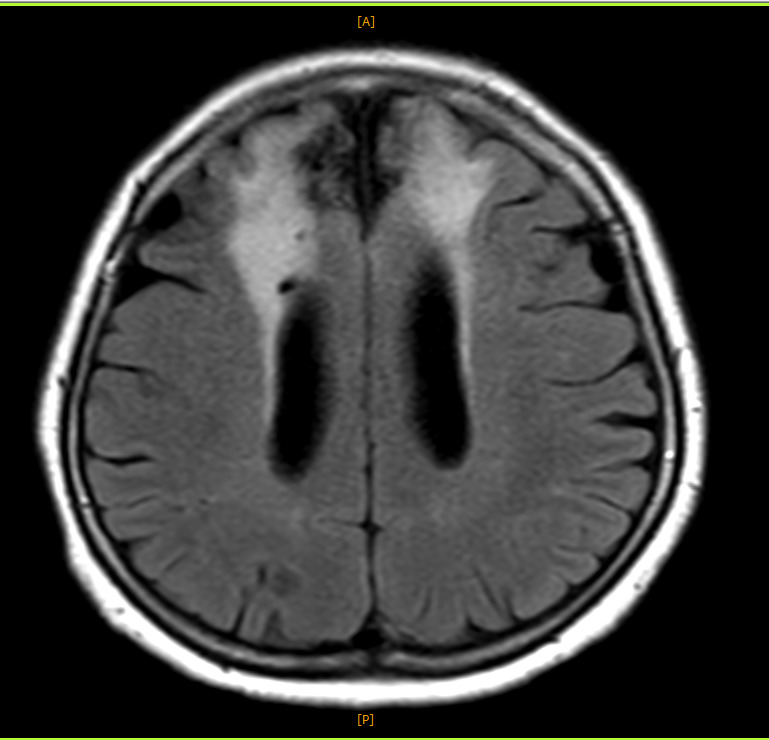

以下は、本件事故から約1年経過後に撮影された頭部MRI像のうちの1枚です。

上記はいずれも症状固定後に撮影されたものです。

治療経過、症状固定、後遺障害診断

被害者はそのまま搬送先の病院に入院することになり、手術が行われました。ドレーンという管を入れて脳にたまった血液を体の外に排出する治療が行われました。

ドレーンは事故から9日後に抜くことになり、頭蓋内圧の上昇もなかったので、事故から1ヶ月弱後にリハビリテーション目的で転院入院となりました。

この転院時、被害者は、車椅子による移動、経鼻栄養、日常生活動作は全介助の状態でした。リハビリテーションは、日常生活動作の介助量を減らすことが目的とされていました。

頭部画像上の異常がはっきりしていること、最初の意識障害の程度と期間、リハビリテーションをしても完全回復が見込み難いということからして、本件は、高次脳機能障害の後遺障害が残ることを覚悟しなければならない状況にあったといえます。

転院入院中、被害者には嘔吐が生じ、食事摂取が困難となったため、搬送先の病院に再度転院入院となり、その後、この症状が回復したため再度リハビリテーションをしていた病院に転院入院することになり、そこでリハビリテーションが再開されました。この病院を退院して2ヶ月余りで症状固定となり後遺障害診断となりました。

入院期間は4ヶ月半、症状固定日は本件事故から201日目でした。

搬送先の病院の診察で後遺障害診断がされました。

後遺障害等級認定結果…高次脳機能障害残存で後遺障害3級が認定

本件は、事前認定という手続で後遺障害等級審査がされました。

※事前認定による後遺障害等級認定申請…加害者側の任意保険会社が窓口となって後遺障害等級の審査を求めることをいいます。

事前認定制度以外に、「被害者請求(自賠法16条に基づく請求ともいいます。)」(=被害者又は被害者から依頼を受けた弁護士が代理し、必要資料を全て集め、加害者側の自賠責保険会社宛に後遺障害等級認定の申し立てをすること)という制度があります。

■結果…後遺障害3級3号が認定されました。

●高次脳機能障害の後遺障害の判断方法

まずは、①交通事故によって脳が外傷を受けて高次脳機能障害がが残ったと認められるかどうかが判断されます。

①が認められた場合、次に、②残った高次脳機能障害の程度はどの程度なのかが判断されます。

本件では、

①…頭部の画像で、両側前頭葉に脳挫傷痕のの残存と脳萎縮の進行が認められ、受傷当初から継続して意識障害が認められました。

当初以降の症状経過も踏まえ、本件事故に起因する脳外傷による高次脳機能障害が残存しているととらえられました。

②…FAB検査(前頭葉機能検査といいます。リハビリテーション先の病院で行われた筆記検査です。)で18点満点中10点であったこと、認知・情緒・行動障害に関し、以前に覚えていたことを思い出せない、複数の作業を同時に行えないという状態があること、日常生活の能力程度や問題行動の頻度に関し事故前後で変化が認められること等が指摘されていました。

※FAB検査が18点満点中10点というのは、カットオフ値(=かんたんにいいますと、正常・異常の境界値のことです。)を下回ってるという評価になります。

加害者側任意保険会社からの金額提示

その後、保険会社から、最終示談の提示が被害者のご家族に送られてきました。

被害者のご家族は、当法律事務所のホームページをご覧になり、無料相談にお越しになりました。

事故状況、治療状況、被害者のご様子をお聞きし、加害者側に任意保険会社から提示があった金額が妥当か

どうかを確認しました。

提示金額は低いと思われるところがいくつかありました。

無料相談後、被害者に関し成年後見の申し立てをされ、ご家族が成年後見人に選任され、再び当法律事務所にご連絡

をいただき、ご依頼をお受けすることになりました。

ご依頼をお受けした時点で被害者は病院の精神科入院中でした。

ご依頼をお受けしてすぐに、ご家族と同行し、入院先の被害者にお会いし、担当医の先生にも少しお話を聞きました。

被害者の症状をこまかく述べることは控えますが、被害者は長距離の歩行は無理な状態であり、日常生活の自立度という

点で問題がある状態でもあり、介護付施設への入所について進めておられる状況でした。

示談成立

※以下の金額は千円未満省略しております。

損害賠償問題は示談が成立し、終了しました。

すでに支払ずみの金額を除き、6853万円 の支払を受ける合意ができました。

弁護士受任前の金額提示 5044万円 → 弁護士受任後 6853万円

となりました。

保険会社からの提示で一番低かった費目は将来介護費(=症状固定日以降に必要となる介護費用のことです)でした。

後遺障害1級や2級ではない将来介護費用については難しい問題があります。

そのうえ、被害者が高齢(70代)という問題もありこれもこの費目での解決を難しくする点になってきます。

被害者のご家族の意向もあり、本件はできるだけ早期に解決する必要があるケースでした。

とはいえ、事前提示金額でさえ5000万円を超える金額になっており、このような場合、被害者側であれ、加害者側(保険会社側)であれ、金額の判断には慎重さが求められますので、なかなかすぐに解決できるというものではありません。保険会社の態度によっては裁判もやむなしという可能性はかなりあるといえます。

しかし、本件は、相手方が検討に時間を要しましたが、弁護士受任後4ヶ月弱で合意に至りました。

主な損害費目は以下のとおりです。

●将来介護費 事前提示1140万円 → 弁護士受任後2475万円にアップしました。

●慰謝料(入通院分、後遺障害分、近親者分の合計)事前提示1945万円 → 弁護士受任後2293万円にアップしました。

当法律事務所の特徴

当法律事務所では、交通事故・高次脳機能障害の取り扱いがとても多いです。

これらは全て弁護士金田が事件を解決してきたものですし、今も弁護士金田がご依頼を受け、弁護活動をしている案件があります。

交通事故にあい、頭部を受傷し、医師の先生から異常なしとは言われていないケースとなっている交通事故被害者・そのご家族の方は、京都府にお住まいでなくてもご遠慮なくお問い合わせください。

執筆者

最新の投稿

- 2025.12.0214級交通事故後の耳鳴(頭部所見や骨折なし) 後遺障害14級認定事例

- 2025.11.259級10代男性 線状痕の外貌醜状 後遺障害9級認定 1435万円獲得事例

- 2025.09.3012級腓骨骨幹部骨折 偽関節 癒合不全 長管骨変形 後遺障害12級8号認定事例

- 2025.09.2512級ひじ 内側側副靱帯損傷 関節可動域制限 後遺障害12級6号認定 弁護士受任後1174万円を得る