バイク事故 骨盤骨折 両股関節に可動域制限が残った場合~後遺障害10級と12級~

(令和7年9月23日原稿作成)

左右両方の関節に可動域制限が生じた場合どうなるか?

交通事故で受傷し、左右両方の肩、ひじ、手首、股、ひざ、足首を骨折したケースなど で、左右両方の関節に可動域制限が生じるケースがあります。

このような場合、後遺障害等級審査ではどのように検討していくのでしょうか。

関節の可動域制限の後遺障害の評価方法~原則~

関節機能障害の後遺障害認定は、障害を残す関節(患側といいます。)の可動域を測定し、原則として健側(受傷していない側のことです。)の可動域角度と比較する ことにより、関節可動域の制限の程度を評価することになっています。

両側の関節に機能障害が残った場合~例外~

しかし、健側となるべき関節にも障害を残す場合は、測定要領に定める参考可動域角度との比較により 関節可動域の制限の程度を評価するとされています。

参考可動域角度とは、あとでのべる表の数値のことです。

この関節可動域制限の後遺障害(関節機能障害)には難しい問題があるため、被害者ご自身だけで損害賠償をすすめていくのはとても困難なことです(当法律事務所弁護士の経験から申し上げております。)。

そのうえ、左右の関節を受傷したとなれば、被害者は日常生活や治療で精一杯となり、相手方保険会社と話をすることも大変な状態であると思われます。

自転車やバイクに乗っていて交通事故にあい、ケガをし、関節部分を骨折した被害者は、すぐに、交通事故の後遺障害の問題に極めてくわしい弁護士の無料相談を、まずお受けいただいた方がいいでしょう。

当法律事務所がご依頼をお受けした事例を、以下、紹介いたします。

経 緯

被害者(事故時40代 男性 会社員)はバイクに乗り、青信号で十字路交差点を直進しようとしたら、対向車線から右折してきた四輪車に衝突され、転倒し、負傷しました。

交差点での直進バイクと対向右折四輪車との衝突は、バイク運転手が重傷を負うおそれがある事故類型です

交差点での直進バイクと、その対向車線から右折してくる四輪車との衝突事故の特徴 バイクと四輪車の衝突交通事故で極めて多い事故類型です。

このような事故類型でバイクに乗っている方は、重傷を負う可能性が高いといえますし、バイクに乗っている方が死亡するケースもあります。

とても危険な事故類型であること、バイクの被害者は重傷を負う可能性が高くなることは知っておいてください。

被害者は病院に救急搬送され、画像検査の結果、骨盤骨折 と診断されました。

骨盤骨折のほか、肋骨骨折、脳挫傷(右前頭葉、後頭葉)、内臓の損傷がありました。

骨盤骨折については手術が行われ、プレートが体内に入れられ、骨折部分を固定することになりました。

被害者は長期入院を余儀なくされ、後に、骨折部分のプレートは全て抜くことになりましたが、股関節の痛み、股関節の運動制限が残り、症状固定となり、その病院で後遺障害診断を受けること になりました。

当法律事務所は治療中から、被害者からのご依頼をお受けしました。

股関節の可動域に関する整形外科後遺障害診断書の記載

関節可動域制限の評価方法は、上でのべたとおり、障害を残す側の関節の可動域を測定し、原則として、受傷していない側の関節可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価することになります。

股関節は、まず、屈曲・伸展の合計値と、外転・内転の合計値(これらの運動は、「主要運動」といいます。)を見ていき、いずれかの合計値が受傷していない側に比べて4分の3以下 (後遺障害12級7号に該当するかどうか)又は2分の1以下(後遺障害10級11号に該当するかどうか)に制限されているかどうかを確認していきます(2分の1よりもさらに可動域が制限された場合には、さらに上位等級が認定されるケースがありますが、ここでは説明を省略いたします。)。

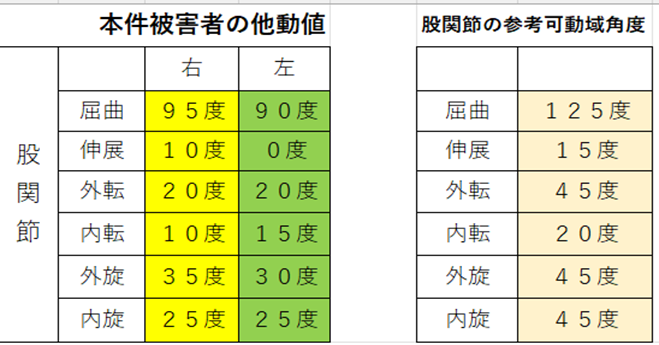

後遺障害診断書に記載された股関節の可動域の数値は以下のとおりです。

上記左の表の数字面だけを見ると…

右股関節の屈曲・伸展合計値105度、左股関節の屈曲・伸展の合計値90度となっており、右と比べた左は4分の3以下の制限になっていません。

また、右股関節の外転・内転の合計値は30度、左股関節の外転・内転の合計値は35度と、これも左と比べた右は4分の3以下の制限になっていません。

本件の股関節可動域の数値は一見して何の違和感もないように見えますし、一見して左右であまり可動域の差がないというように見えてしまいます。

上記後遺障害診断書股関節可動域の数値だけを見て違和感を感じられるかどうか!

ただ、本件は左右で余り可動域の差がないからといって股関節の機能障害(可動域制限の後遺障害)は認定されないものと決めつけてはいけないケースです。

●屈曲・伸展の合計値は左の方がより制限されているのに対し、外転・内転の合計値は右の方が制限されている記載になっています。左右のうち片側だけを受傷した場合、 受傷していない側の方が可動域が制限されているということは、通常、考え難いので、何かおかしいということになります。

●上記後遺障害診断書股関節可動域の数値ですが、左右全体を見ても、数値が小さくなっています。

そうすると、左右の股関節にケガがある状態なのだということがわかってきます。

肩、ひじ、手首、足首、ひざについては、このような考えをしなくてもわかりやすいかもしれませんが、骨盤骨折で股関節に可動域制限が残った場合には見落とす可能性があり得、注意が必要になります。

被害者は、入通院先病院の担当整形外科医の先生から、両股関節の機能が低下しているので、激しい運動は控えて欲しいと言われましたし、後でのべるとおり、画像上、 股関節を構成する骨盤の一部位である寛骨臼(かんこつきゅう)という部分は、両側とも骨折による不整があると考えられるような異常がありました。

本件は参考可動域角度との比較で関節可動域制限の程度を評価すべきケースになります

本件は結局、両側を受傷したケースになり、健側となるべき関節にも障害を残す場合に該当することになります。

この場合、上でのべたとおり、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価することになります。

股関節の参考可動域角度とは?

上の右側の表のとおりです。

本件被害者の可動域数値の評価は?

■右屈曲・伸展の合計値…95度+10度で105度となり、参考可動域角度の合計値140度(125度+15度)のちょうど3/4以下の数値です。

■右外転・内転の合計値…20+10度で30度となり、参考可動域角度の合計値65度(45度+20度)の1/2以下の数値になっています。

■左屈曲・伸展の合計値…90度+0度で90度となり、参考可動域角度の合計値140度(125度+15度)の3/4以下の数値にはなっていますが、2分の1を超えています。

■左外転・内転の合計値…20+15度で35度となり、参考可動域角度の合計値65度(45度+20度)の3/4以下の数値にはなっていますが、2分の1を超えています。

屈曲・伸展の合計値と外転・内転の合計値のうち、いずれが一方が2分の1以下又は4分の3以下に制限されていれば、それぞれ後遺障害10級11号、後遺障害12級7号の数値上 の条件は満たすことになります。

■右股関節については外転・内転運動が参考可動域の2分の1以下の数字になっているので、これにより後遺障害10級11号の数字上の条件は満たすことになります。

■左股関節については、屈曲・伸展の合計値、外転・内転の合計値、いずれも4分の3以下でありかつ2分の1を超えているので、これにより後遺障害12級7号の数字上の条件は満たすことになります。

しかし、左についてはもう一つ確認する事項があります。

本件では、左の外転・内転の合計値が参考可動域角度の2分の1(32.5度)を、わずが2.5度超えているにすぎません。

このように、後遺障害等級の基準となる数値をわずかに超える場合、参考運動の数値(外旋・内旋の合計値)も確認する必要がでてきます。

本件被害者の左外旋・内旋の合計値は55度(30度+25度)であり、参考可動域角度の外旋・内旋合計値は90度(45度+45度)ですので、2分の1を超えています。

これが2分の1以下の数値であれば、数字上、後遺障害10級11号の条件を満たすことになりますが、2分の1を超えていますので、左は、結局、後遺障害12級7号の数値であるということになります。

ですので、本件は、数字上では、右が後遺障害10級11号、左が後遺障害12級7号を満たすということになります。

しかし、関節機能障害(可動域制限)の後遺障害が認定されるためには、ほかに大事な条件があります。

可動域制限の後遺障害で、可動域の数値の前に大事なこと

自賠責保険は、関節機能障害の後遺障害等級を認定するには、まず、受傷した関節の動きが制限される原因となる器質的損傷が認められることを求めてきます。

これが認められないと、いくら数値上、4分の3以下や2分の1以下に制限されていても、自賠責保険は関節機能障害としての後遺障害を認定してこない傾向です。

本件で当法律事務所弁護士は、後遺障害の申請前に、被害者の股関節部のCT画像を確認しました。

すると、寛骨臼(かんこつきゅう)という大腿骨の骨頭の受け皿となって股関節を構成している部分は、左も右も、本件事故で骨折したと思われる部分があり、その骨折後の不整像がありました(ここでは詳細は省略いたします。)。

したがって、本件では左右両側の股関節部分には器質的損傷が認められると考えられ、可動域制限が生じる状態となっているといえます。このことも意識して、当法律事務所は後遺障害等級認定の申し立てをいたしました。

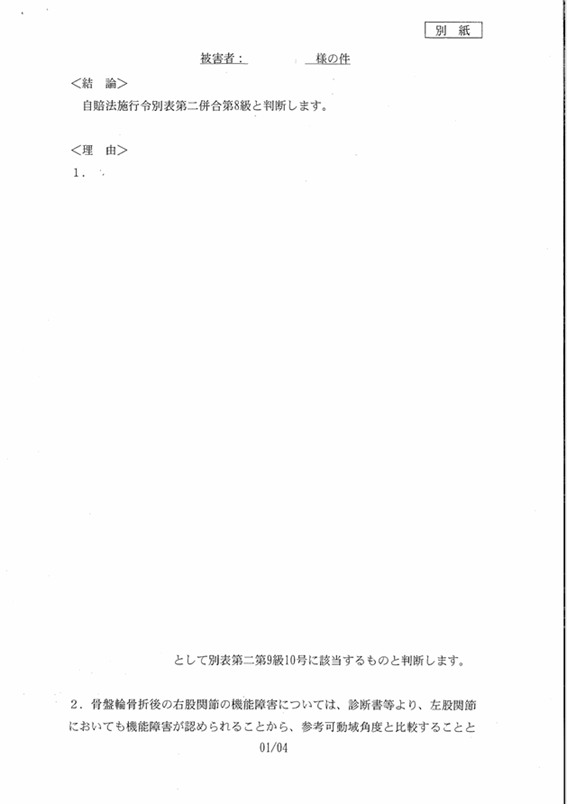

後遺障害等級認定結果~10級と12級が認定されました~

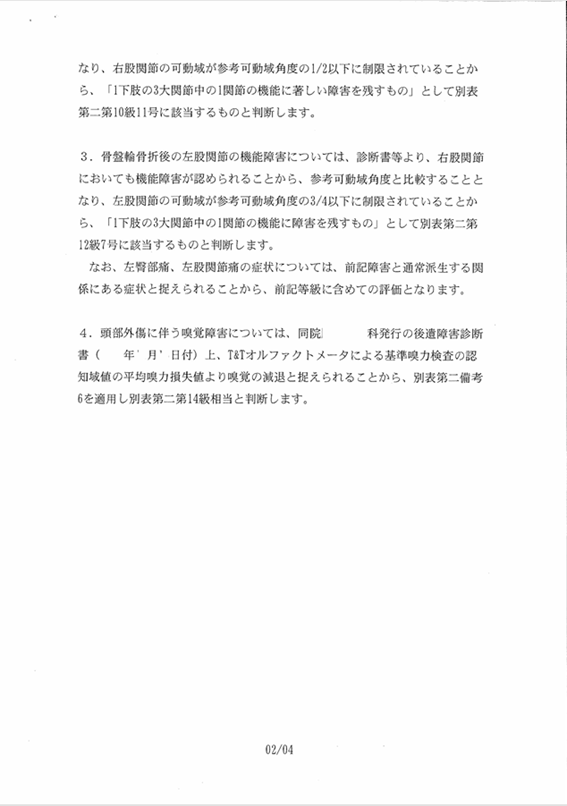

右股関節の機能障害については、左股関節においても機能障害が認められることから参考可動域角度と比較することとなり、これの2分の1以下に制限されていることから 関節機能に著しい障害を残すものとして後遺障害10級11号が認定されました。

左股関節の機能障害については、右股関節においても機能障害が認められることから参考可動域角度と比較することとなり、これの4分の3以下に制限されていることから関節機能に障害を残すものとして後遺障害12級7号が認定されました。

本件の後遺障害等級認定結果は以下のとおりです。

なお、この被害者には頭部画像上、びまん性軸索損傷が認められ、高次脳機能障害が残り、後遺障害9級10号が、さらに、嗅覚減退が残り後遺障害14級相当が認定されました。

後遺障害9級10号、10級11号、12級7号、14級相当という認定された4つの後遺障害等級は「併合」という処理がされました。

つまり、後遺障害13級以上の等級(=13級を含む、より数字の小さな等級という意味です)に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には重い方の等級を1級くりあげるという ルールがあります。

したがって、本件では、一番重い9級を1つ繰り上げて「併合8級」が認定されました。

最後に

本件は、当法律事務所弁護士が、治療中から残るであろう後遺障害をもれなく想定して対策しました。

後遺障害等級が認定されない部位もありましたが、打てる手は尽くした というケースです。

交通事故で肩、ひじ、手首、足首、ひざ、股といった関節を骨折した方は、すぐに当法律事務所にご相談ください。

執筆者

最新の投稿

- 2025.12.0214級交通事故後の耳鳴(頭部所見や骨折なし) 後遺障害14級認定事例

- 2025.11.259級10代男性 線状痕の外貌醜状 後遺障害9級認定 1435万円獲得事例

- 2025.09.3012級腓骨骨幹部骨折 偽関節 癒合不全 長管骨変形 後遺障害12級8号認定事例

- 2025.09.2512級ひじ 内側側副靱帯損傷 関節可動域制限 後遺障害12級6号認定 弁護士受任後1174万円を得る