ひじ 内側側副靱帯損傷 関節可動域制限 後遺障害12級6号認定 弁護士受任後1174万円を得る

(令和7年9月25日原稿作成)

事故が発生した状況

バスと事業用普通乗用自動車が衝突する交通事故が発生しました。

この衝突の際にバスが急ブレーキもかけたため、バスに乗車していた被害者は、ポールを持って(立っていました)いたものの、転倒して、床で打って飛ばされました。

被害者は病院に救急搬送されました。

ひじの関節の靱帯(じんたい)損傷

この事故で被害者に骨折はなかったのですが、くびの痛みと事故時に打った体の半身が痛かったので、近所の開業医で通院を継続されました。

しかし、特に、肘(ひじ)の痛みと曲がりの悪さが続いたので、これはおかしいと被害者は思い、事故からかなり時間が経過した段階で救急搬送先の関連病院に行き、MRI検査を受け、その後、この病院におられる手の専門医の先生の診察を受診されました。

すると、肘関節内側側副靱帯(ちゅうかんせつ ないそくそくふくじんたい)損傷と診断されました。

つまり、ひじのじんたいが損傷していたことがわかりました。

この損傷した靱帯は4ヶ月後にこの病院で手術することになりました。

靱帯断裂縫合術、神経移行術という手術が行われました。

術後もこの病院で、ひじのリハビリテーションが行われましたが、結局、ひじの痛みと曲がりの悪さが残り、後遺障害診断となりました。

後遺障害診断書の肘関節可動域の記載

後遺障害診断書の肘関節の可動域測定値は以下のとおりでした。

以下は他動値です。

患側とは受傷した側で、健側とは受傷していない側のことです。

健側 伸展 0度 屈曲140度

患側 伸展-20度 屈曲125度

肘関節の可動域の評価は、伸展と屈曲の合計値でみることになります。

患側は、125度-20度なので、合計で105度ということになります。

これに比べて健側は140度+0度で140度ということになります。

140度の4分の3の数字が105度になりますので、本件では数値上、患側は健側の4分の3以下に制限されており、関節機能障害(=関節の可動域が制限された状態が残ったもの)として後遺障害12級6号の条件は満たすことになります。

後遺障害等級認定結果~後遺障害12級6号の認定~

後遺障害等級認定結果は以下のとおりです。

肘関節内側側副自体損傷に伴う肘関節の機能障害について、患側が健側の4分の3以下に制限されていることから、1上肢の3大関節中の1関節(=肩、ひじ、手首の3つの関節のうちどれか一つという意味です。)の機能に障害を残すものとして後遺障害12級6号に該当するものと判断されました。

当法律事務所弁護士受任

後遺障害12級6号認定について、被害者は自賠責保険に申請されており、この12級6号が認定されたことで、被害者は224万円の支払いを受けました(224万円とは、自賠法の規定により、後遺障害12級が認定された場合、自賠責保険

から被害者に支払われる金額のことです。)。

しかし、被害者はその後どうしたらいいかわからず、当法律事務所の無料相談にお越しになりました。

そして当法律事務所弁護士がご依頼をお受けすることになりました。

当法律事務所の弁護士活動

乗っていたバスの自賠責保険会社へも後遺障害等級の請求をしました

本件被害者はバスに乗車しており、そのバスと事業用普通乗用自動車との衝突事故でした。事故状況を聞くと、どうもバスの方にも少なくとも少しは過失が認められる公算が高いと考えられました。つまり、バスの方は過失なしにはならないだろうというケースです。

そうすると、法的には、事業用普通乗用自動車も被害者にケガをさせたことになるとともに、バスも被害者にケガをさせたことになります。このようなケースを法律的には、共同不法行為 といいます。

すでに、事業用普通乗用自動車の自賠責保険会社に対しては後遺障害等級認定の申し立てをし、後遺障害12級6号が認められていますが、バスの自賠責保険会社に対しても後遺障害等級認定の申請をすることができることになります。

※自賠責保険の傷害部分(=後遺障害以外の損害部分)については、相手方がいずれの自賠責保険会社に対し、上限額(120万円です)いっぱいまで、計240万円の精算を受けていました。

したがって、当法律事務所は、バスの自賠責保険会社に対して後遺障害等級の申し立てをしました。

結果、同様に、後遺障害12級6号が認定されました。

この認定により、被害者は追加で224万円の支払いを受けました。

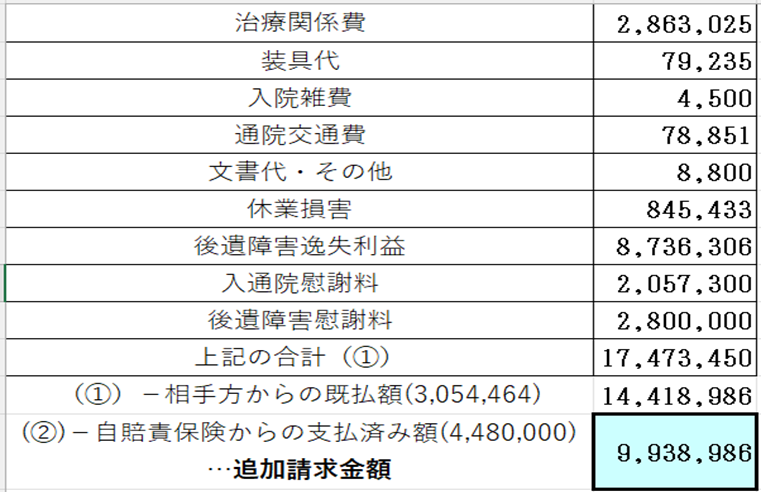

その後、当法律事務所から相手方に対し以下の内容で最終追加請求をしました

以下、補足します。

■後遺障害逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算します。

被害者は、賃金労働者でしたが家事従事者でもありました。賃金センサス(厚生労働省の統計のことです)の令和6年の数字である419万4400円を基礎収入として計算しました。

労働能力喪失率ですが、後遺障害12級が認定されたこともあり、目安となる率である14%(0.14)で計算しました。

被害者は症状固定時47歳の女性でしたので、67歳までの20年に対応するライプニッツ係数(14.8775)を労働能力喪失期間の数字として計算しました。

■休業損害

被害者は賃金労働の休業も、家事の休業もありました。

■後遺障害慰謝料

大阪の裁判基準である280万円で請求しました。

■最終追加請求額

相手方や自賠責保険からの支払い済みの金額を除くと、993万8986円となり、この金額を追加請求することになりました。

示談成立

こちらからの請求に対し、相手方から最終支払額 950万円 の提案がありました。

個々の費目がいくらでという話ではなく、トータルの金額での提案でした。

被害者と相談し、早期解決も考慮され、この金額で合意に至りました。

こちらから最終追加請求をしてから約3週間ほどで示談が成立することになりました。

2つ目の自賠責保険会社からの224万円の支払い、最終示談での950万円の支払いをあわせ、当法律事務所弁護士受任後、1174万円の支払いを受けることができました。

ひとこと

以下、あくまで当法律事務所弁護士が、経験上感じていることを申し上げます。

各関節には靱帯(じんたい)というやわらかい組織があります。骨折がなく、靱帯が損傷していると医療機関で診断されても、可動域制限の後遺障害の認定がかなり厳しくなっている印象を受けます。

より上位の後遺障害等級が認定されなかったことや後遺障害に該当しなかったことについて、かんたんな理由は明記されるのですが、より深く入り込んだ理由については教えていただけません。

実質的にどのような理由があって後遺障害に該当しなかったのか、この等級にとどまったのかということについては、交通事故後遺障害案件を数多く取り扱っている弁護士が検討、分析していく必要があると考えています。

他方、本件で、なぜ、肘関節内側側副靱帯損傷に伴う肘関節の可動域制限の後遺障害が認定されるに至ったのかについても、交通事故後遺障害案件を数多く取り扱っている弁護士は検討、分析する必要があると考えています。

当法律事務所では、これまでの受任案件で後遺障害等級が認定されたケースを検討、分析し、交通事故でケガをされた被害者救済のために日々努力しております。

執筆者

最新の投稿

- 2025.12.0214級交通事故後の耳鳴(頭部所見や骨折なし) 後遺障害14級認定事例

- 2025.11.259級10代男性 線状痕の外貌醜状 後遺障害9級認定 1435万円獲得事例

- 2025.09.3012級腓骨骨幹部骨折 偽関節 癒合不全 長管骨変形 後遺障害12級8号認定事例

- 2025.09.2512級ひじ 内側側副靱帯損傷 関節可動域制限 後遺障害12級6号認定 弁護士受任後1174万円を得る