高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは

交通事故などで、脳に外部から力が加えられて損傷を受け、その後、ものごとや情報を覚えたりそれを感じて知り理解する力、集中力、協調性などに障害が発生し、日常社会生活に支障が発生する障害のことをいいます。

高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害の特徴、症状ですが、以下のとおり一例をあげます。

このほかにも特有の症状があります。

・物忘れがある、やらなければならないことを忘れる、きのう言ったことを忘れている

・新しいことをおぼえられなくなった

・怒りやすくなった、

・感情のコントロールが難しくなった

・気分がすぐ変わる

・幼くなった、甘えることが多くなった

・今までできていたことができなくなったり時間がかかるようになった

・ご家族がいったことを理解していないときがある

・話そうと思うことが言葉に出てこないときがる

・何度も同じ質問をする、同じことを何度も話す

・指示なしでは行動できなくなった

・言われないとしなくなった

・うまくいかないときに修正できない

・作業中にミスが多い

・一つのことをすると他のことができなくなった

・集中力の低下

・注意力の低下

・意欲の低下

・疲れやすくなった、ぼーっとすることが多くなった

・金銭管理ができなくなった

上でのべた高次脳機能障害の症状、特徴を、被害者自身が自覚していないことが多いです。

自覚していないと思って被害者の様子をご家族が観察しておく必要があります。

かといって、事故前の被害者を見たこともない方(たとえば、担当医)が被害者の外見を見たり、被害者と話をしても、事故前との違いには気づけないと思っておいた方がいいです。

だから、被害者の同居するご家族が事故前後の被害者の様子をよく観察する必要があるのです。

このように、高次脳機能障害は、症状・特徴が発見しづらく、見のがされやすいという問題があります。

一方で、交通事故の後遺障害との関係では、受傷直後から見落としを防ぎ、早期に対策を考えていく必要がありますが、見落としを防いて早期に対応していくには、ご家族が被害者の様子をよく観察しておくか、事故後できるだけ早い段階で、高次脳機能障害の取り扱い経験がたくさんある弁護士の無料相談を受けていただくことが大切です。

ご家族の方が、被害者の高次脳機能障害に気づくきっかけ

とはいえ、言うは易しです。

高次脳機能障害の特徴・症状にご家族が気づくことは容易ではありません。

取り急ぎ、以下の事情を参考にしていただければと思います。ただし、以下は一例ですので、もっと踏み込んだ内容が必要であれば、金田総合法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。

交通事故で高次脳機能障害が残る多くの方は事故後入院を余儀なくされると思います。

●入院中も意識が清明ではない状態が続くと、高次脳機能障害が残る可能性が高くなっていく方向になります

→上でのべた特徴・症状があるかどうか、ご家族の方が被害者をきちんと観察した方がいいです。

●(現在もコロナ禍の影響で面会制限をしている病院は多いのですがテレビ電話などでの面会が可能なケースもあります)

被害者と面会し、日時、現在の場所などのうち、わからないことや誤答が一つでもあったら、高次脳機能障害を疑ってみる必要があり、上でのべた特徴・症状があるかどうか、ご家族の方が被害者をきちんと観察した方がいいです。

●頭部のCT検査をしていた場合、念のため高次脳機能障害を疑ってみる必要があり、上でのべた特徴・症状があるかどうか、ご家族の方が被害者をきちんと観察した方がいいです。もし、頭部CTで異常があると言われた場合(CT検査後にMRI検査も行われたケースも含め)、なおさら上でのべた特徴・症状があるかどうか、ご家族の方が被害者をきちんと観察した方がいいでしょう。

交通事故・高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されるためのポイント

1 頭部を受傷し、受傷後から意識障害があったこと

入院先の病院でJCSとGCSという意識障害のテストが実施されます。

JCSで意識清明でなければ、以下の点数判定がされます。

GCSで15点未満であれば、程度の大小はあれ意識障害があるという判定になります。

JCS

まず、①呼びかけ、②大声又は体のゆすり、③痛みを感じるような刺激 を、被害者にはたらきかける必要があるかどうかです。

被害者が覚醒していて、①②③を被害者に働きかける必要がない場合でも、以下のような状態があれば、意識障害あり となります。

●だいたい意識清明だが、今一つはっきりしない→Ⅰ-1という評価になります。

●日時、場所がわからない(=見当識障害があるといいます。)→Ⅰ-2という評価になります。

●名前、生年月日がいえない→Ⅰ-3という評価になります。

次に、①②③を被害者に働きかけることによって、被害者が覚醒するかどうか

●①で開眼する→Ⅱ-10という評価になります。

●②で開眼する→Ⅱ-20という評価になります。

●③で開眼する→Ⅱ-30という評価になります。

(ただし、上記は刺激をやめると眠り込む状態です)

①②③のいずれでも開眼しない場合で、

●払いのける動作をする→Ⅲ-100という評価になります。

●少し手足を動かしたり、顔をしかめる→Ⅲ-200という評価になります。

●全く反応がない→Ⅲ-300という評価になります。

GCS

開眼(E)、運動反応(M)、言語性反動(V)という3点を判定するものです。

開眼(E)

自発的に開眼 →4点

呼びかけで開眼 →3点

痛みや刺激により開眼→2点

開眼しない →1点

運動反応(M)

命令にしたがって四肢を動かせる →6点

痛みや刺激の部位に手足を持ってくる(はらいのける)→5点

痛みや刺激に対し四肢を逃避的に屈曲する →4点

痛みや刺激に対し四肢を異常屈曲する →3点

痛みや刺激に対し四肢を伸展する →2点

痛みや刺激に対し全く動かない →1点

言語性反応(V)

見当識がある(現在の年月日時、自分がどこにいるかわかる)→5点

錯乱状態(やや混乱した会話) →4点

不適用な(意味の通じない)言葉 →3点

理解できない(意味のない)発声 →2点

発語なし →1点

意識障害については、救急搬送された病院で「頭部外傷後の意識障害についての所見」という書式にその内容を記載していただくことになります。この書式は自賠責後遺障害等級審査の必要書類になります。

意識障害があるとして、どのくらいの期間が継続していたかも重要です。くわしくは金田総合法律事務所にお問い合わせください(ただし、交通事故の被害者またはその関係者以外からの一般的な質問などはお受け付けしておりません。)。

ただし、交通事故で頭部を受傷し、CT検査、MRI検査をされた結果、脳挫傷と診断されるも受傷後から意識清明で意識障害が全くなかったケースでも、後遺障害9級(10号)が認定されたケースもあります。

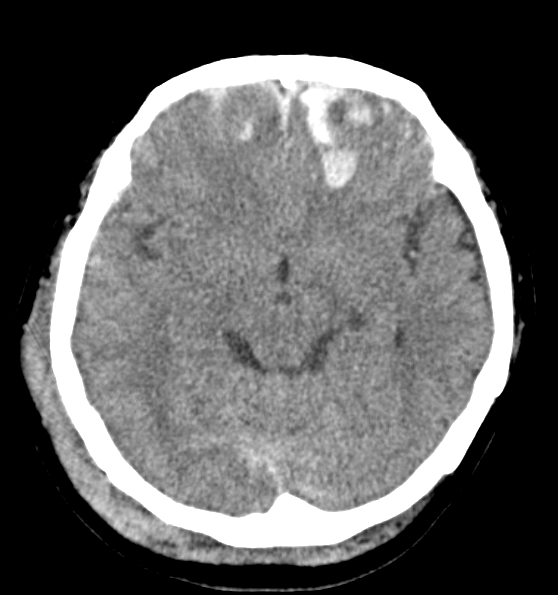

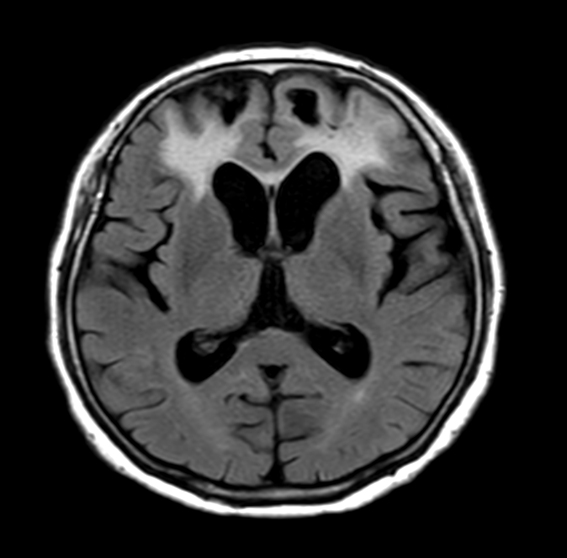

2 CTやMRI画像などで頭部を損傷した画像所見があること

以下の画像は交通事故で頭部を受傷した同一被害者のもので、当法律事務所がご依頼をお受けした案件です。

上の画像は、交通事故当日に撮影した被害者の頭部CT像であり、前頭葉に明らかな損傷があることがわかります。

下の画像は事故から約1年後に撮影された頭部MRI画像ですが、やはり前頭葉に脳の損傷のあとがはっきりしていることがわかります。

この方は自賠責保険の後遺障害等級申請の結果、後遺障害3級3号が認定されました。

画像については治療初期のものだけでなく、一定期間経過後のものも重要です。

CT、MRIが重要です。

3 2の画像所見等をもとに、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷などといった診断を医師から受けていること

4 上でのべた「高次脳機能障害の特徴」で述べた症状などがあり、それらがきちんと把握されているかどうか

5 神経心理学的検査の内容

神経心理学的検査とは…(以下、交通事故による受傷との関係で申し上げますが)脳損傷による知能、記憶、言語などの障害を数値化して評価する検査のことです。

神経心理学的検査の例…長谷川式簡易知能評価スケール、ミニメンタルステート検査、ウエクスラー記憶検査、標準注意検査法など

これらの検査の数値は高次脳機能障害の後遺障害等級の審査の際に検討材料になります。

ただし、神経心理学的検査結果のうえでは高次脳機能は問題なしと判断されたものの、MRI上脳挫傷痕がはっきりと残っており、てんかん発作もあったことや、「神経系統の障害に関する医学的意見」や「日常生活状況報告」といった書類の内容などにも照らして自賠責保険で後遺障害7級4号が認定されたケース(当事務所がご依頼をお受けしたケースです)もありますので、高次脳機能障害の後遺障害等級については幅広い視点で考えていく必要があるといえます。

6 かかっている病院について

現在、被害者がかかっておられる病院が、被害者の状態を的確に把握されているでしょうか。

画像で異常が認められており、高次脳機能障害特有の症状もあるものの、かかっている病院が治療に消極的であるといった事情はないでしょうか。

外科的にほどこされるべき治療がなされていないといったことは考え難いですが、診察フォローが十分だろうか? リハビリをしなくていいのか? といったお悩みがあれば、転院を検討された方がいいケースもあります。

7 後遺障害関係書類の作成

●主治医の先生に作成をお願いする書式…後遺障害診断書、神経系統の障害に関する医学的意見

●被害者と同居するご家族が作成する書式…日常生活状況報告

高次脳機能障害の後遺障害認定基準・考え方

高次脳機能障害に関する自賠責保険後遺障害等級は、1級1号、2級1号(以上別表第一)、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号(以上別表第二)があります。

それぞれの等級についての考え方は以下のとおりです。

1級1号 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの

2級1号 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの

7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

高次脳機能障害に苦しむ被害者ご家族の方へ

交通事故にあった被害者が、頭部を受傷し、上で述べた症状がある場合、同居のご家族の負担(精神的な負担もふくめて)は大変なものになっていると存じます。

この場合、どこに相談をしたらいいかわからないと思われたら、弁護士にお問い合わせいただくのがいいと思います

ぜはなぜ弁護士に問い合わせをする必要があるのかといいますと、交通事故の関係は、弁護士が深くかかわってくる分野だからです。

弁護士や弁護士法人でないと法律事務所の標示をすることができません。法律事務所にお問い合わせいただくことになります。多くの法律事務所は、交通事故の初回相談を無料にしていますので、このご利用を考えていくべきです。

高次脳機能障害のご相談は金田総合法律事務所へ

では、どのような法律事務所に相談をするべきでしょうか。

交通事故で、頭部をケガした高次脳機能障害となったケースを数多く取り扱っている法律事務所にお問い合わせをするべきです。

高次脳機能障害にくわしくない法律事務所での相談を受けても、満足できる相談を受けられずに終わってしまう可能性が高いと思われます。

実は、高次脳機能障害のケースを数多く取り扱っている法律事務所というのは全国をさがしてもほとんどないと思います。

なぜなら、交通事故で受傷し、高次脳機能障害が問題となるケース自体が全国的に少ないからです。もともとのケースが少なければ、必然的に法律事務所の取扱件数も少なくなります。

しかし、金田総合法律事務所ではたくさんの高次脳機能障害の取扱経験があります。

高次脳機能障害をたくさんとりあつかっている「まれな」法律事務所として毎日がんばっています。

お問い合わせをいただきましたら、初回のご相談で、解決までの道しるべを示していきます。

ぜひ、お問い合わせください。

高次脳機能障害に関する解決事例

- 後遺障害等級認定併合6級(高次脳機能障害、下肢短縮)賠償額が約3950万円

から約7230万円へアップした事例 - 高次脳機能障害・胸椎破裂骨折による脊柱中程度変形障害・外貌に相当程度醜状が

残存し、後遺障害等級併合5級が認定され、合計約5009万円の支払いを受けた事例 - 40代男性 交通事故 脳挫傷 記憶低下 怒りっぽくなる等高次脳機能障害後遺障害5級 肩腱板損傷後遺障害12級裁判の和解で解決した事例

- 交通事故 脳挫傷 意識障害なし 高次脳機能障害後遺障害9級 嗅覚脱失12級 認定事例

- 高齢者の頭部外傷障害・高次脳機能障害の注意点 後遺障害5級認定ケース

- 交通事故 脳挫傷 もの忘れなど 高次脳機能障害 後遺障害7級 嗅覚脱失12級 弁護士受任後3562万円で解決した事例

- 交通事故で脳挫傷、急性硬膜下血腫を受傷 後遺障害7級の高次脳機能障害が認定されたケース

- 後遺障害等級認定併合6級(高次脳機能障害、下肢短縮)賠償額が約3950万円